※本記事はプロモーション(広告)を含みます

育児において「魔の2歳児」や「イヤイヤ期」と言われる時期があります。

2歳頃の子どもは、歩く・走る・飛び跳ねるに加えて言葉が著しいスピードで成長していきます。

ところがそんな2歳児、着替えを嫌がったり、ご飯を食べなかったり、何かにつけて「拒否する」ということが増えてきませんか。

忙しい朝に限って、寝る前の穏やかに過ごしたい時間なのに、など、時と場合を選ばずに訪れる子どものイヤイヤ。

これが、いわゆる「魔の2歳児」や「イヤイヤ期」といわれる時期です。

本記事では2歳児頃の発達の特徴とイヤイヤ期の関係を解説し、子供の成長を促す親と子の適切な関わり方を紹介したいと思います。

1.イヤイヤ期とは

忙しい朝。保育園へ行く準備をし、朝ご飯を用意する。子供を起こしに行き、その日着ていく服に着替えさせる。

突如、子供がパジャマを脱がないと主張し始める。

無理に着替えさそうとすると、泣き喚き抵抗する。 着替えのときだけででなく、食事やおむつ替えのときなど、似たような抵抗が毎日繰り返される。

これまではそんなこと無かったのに、どうして突然。

子供が2歳頃になると、このようなことがよく起こるんです。

「パパじゃない!ママがいい!」だとか、「自分で食べる!」と言ったわりにはご飯を食べないだとか。

保育園の時間は迫ってくるし、自分の仕事の時間だって… 親にとってもなかなか難しい気持ちになるところですよね。

子供は本当に愛おしいのだけど、この瞬間だけはなんとかなってほしい。

そんなことを考えるママやパパは多いはず。

これがいわゆる「魔の2歳児」「イヤイヤ期」とよばれるものです。

このように、子どもが不意のタイミングで起こす拒否反応に命名されているってことは、実はどんなお子様にも同じような時期がやってくるからなんです。

そう、いまは親になったあなたにも、そんな時期があったのです。

子供の成長過程において、このような時期がやってくるのは当然なもので、むしろ正常な発達をしているのです。

とはいえ… 目の前で繰り広げられる現実はどうにかしたいですよね。

この時期を乗り越えるためにも、まずはイヤイヤ期がどんなものか、何に起因しているのか構造を見ていきましょう。

2.イヤイヤ期の構造を理解する

イヤイヤ期の2歳頃の子供にどんなことが起きているのでしょうか。

私たちの脳は通常、危険なものとそうでないものを区別しながら生活しています。

瞬間的にゴキブリに見えたものが、よく見るとただの黒っぽいおもちゃだった。

このようなことは、よくあるものです。

前者のような危険を察知する反応は脳内の偏桃体が担当し、後者のような理性的な判断は前頭前野が担当しています。

成人になるとこの前頭前野が脳の内全体の1/3を占めるほど大きく成長するのですが、子供の内はまだまだ未発達です。

2歳前後の子供においては、一度「イヤ」(危険)と反応した偏桃体を、「ちょっと待った!」と制止する前頭前野がまだまだ弱いのだということが分かります。

また1歳半頃からの知能の発達において、「自分」というものへの認識が深まり、自己の芽生えがあると言われています。 自分はどう思う、なんでも自分でやるといった主張や、自分がしたいこと、というような反応が見られるのは、子供がきちんと個性を持ち始めたのだと考えて良いでしょう。

このように、脳の発達と未発達のバランスが、「イヤイヤ期」を生み出すと考えられており、その時期がちょうど2歳前後にやってきます。

2018年に博報堂が行った調査結果によると、1歳半ころから始まり、2歳をピークに3歳頃までの時期で多くのお子様がイヤイヤ期に差し掛かっています。 多くのママやパパが感じる子供の変化は、この頃から始まるのだと考えられます。

3.親のイライラ期。その対処法とは

前章で、イヤイヤ期が発達の正常な過程だと理解できました。

それでもなお、思い通りにいかない子育てに親は言いようのない感情を持つことも…

このような親の「イライラ期」の乗り越え方を考えていきましょう。

イヤイヤするのは正常な成長だとしても、朝の時間は限られている!

というのが本音ですよね。

ここでちょっと考えて欲しいのです。

イライラするその正体は、子供が言うことを聞かないから、なのでしょうか。

自分だってそうしてきたし、社会に出たら自己主張をする。

子供にだって、自分らしく生きていける大人になってほしい。

親だったらみんな思う気持ちです。

じゃあ、このイライラは一体何なのか?

それは単純に「決められた時間がある」ということが大きな要因になっていると考えられます。

仕事の開始時間、保育園の送り迎えの時間、ご飯の時間、お風呂の時間、寝る時間。

人の生活は時間の制約を受けていますが、未発達な部分が多い子供にそれを理解させるのは困難です。

私たち大人でも、時間とそれに起因する気持ちを完全にコントロールするのは難しい。 何よりも、私たちは、親だからと言って完璧じゃない。

簡単に完璧になんてできるわけがない。

それで良いのだ、と思うことを心がけることで、気持ちに余裕を持つことができます。

また子供のイヤイヤの本質についてです。

例えば着替えるのがイヤな子供の「イヤ」は本当に着替えることなのでしょうか。

よく聞いてみると、実は靴下から履きたかったとか、まずはズボンを脱ぎたかったとかの順番の問題や、着替えの前に抱っこしてほしいなどの『着替える前の儀式的な問題』だったということもあります。

時間がない中で焦る親の気持ちはよく分かります。

その中で、「そうか、着替えたくないんだね」「こっちからにしようか」など子供の気持ちを一度受け止めて提案してみてください。

筆者の経験でも、案外それで上手くいくケースが多いのです。

もう一つ大事なのは、行程を全て止めて、話を聞いてあげましょう。

「今は嫌だったんだね」とギュッと抱きしめてあげることで、スッと落ち着くことが多いです。

子どもは複雑で、しかし単純なのです。ママやパパのハグがあれば大抵のことは落ち着きます。

焦る気持ちと、受け入れる気持ちのバランスを大事にすれば、きっと親のイライラ期を乗り越えることができると思います。

- 食事、着替えなどの順番を変えるか聞いてみる。

- 着替えの順番(シャツからか、ズボンからから、靴下からかなど)を変るか聞いてみる。

- 一度ギュッと抱きしめてみる。

忙しい朝の朝食戦略があれば、またさらなるイライラ期の助けになることでしょう。

▼合わせて読みたい記事▼

4.イヤイヤ期を乗り越えるおすすめ絵本3選

イヤイヤ期において、親の理解だけでなく、子どもにも理解を深めてもらうことは簡単ではありません。

そんなときには、絵本など、子どもに分かりやすい教材を用いてコミュニケーションを取ってみるのが効果的です。

以下に筆者が子どもとのコミュニケーションのために購入し、子ども達がこぞって読んでくれと言った絵本を紹介します。

どの絵本も絵柄やデザインも良く、本棚にあるだけでも華やかな気持ちになりますよ。

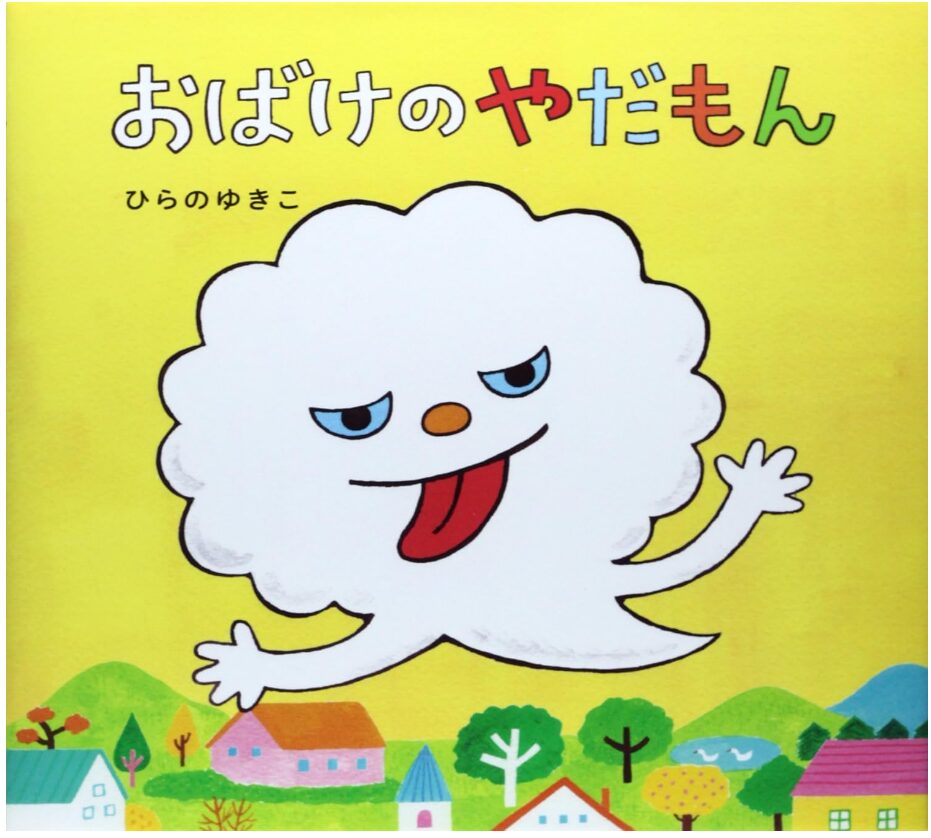

おばけのやだもん/ひらのゆきこ

イヤイヤしている子が大好きなおばけの「やだもん」は今日も駄々っ子を探しています。そんな子をみつけると、くっついておばけにしてしてしまいます。

おばけになるのは嫌だけど、ポップな絵柄で可愛いやだもんが見たくて何度も読みたくなります。

「そんなことしてたら、おばけになっちゃうよー」など、コミカルなセリフを挟みながら読み聞かせると、筆者の子どもたちは喜んで何度もやって欲しいとねだりました。

その中で、イヤイヤを我慢するとはどういうことかを少しずつ学んでいってくれていることだと感じています。

きょうりゅうたちがかぜひいた/ジェイン・ヨーレン文 マーク・ティーグ絵 なかがわちひろ訳

かぜをひいたきょうりゅうたちは、何かにつけてイヤイヤします。お薬を飲むのもイヤ、お外で遊べないのも、病院へ行くのも、全部イヤ。ほんとにそれで良いのかなあ、きょうりゅうたちは本当に悪い子なのかな。

そんなことはありません。お利口なきょうりゅうたちは、しっかりお薬も飲むし、ゆっくり布団で寝ます。

筆者は、各シーンで、「こんなことして良いのかなあ?」と聞きながら読み進めています。

すると子どもたちは「だめー!」と言ったり「イヤがったらだめだよねぇ」などと返してくれ、イヤイヤするとダメなことが少なからず理解しているのだなと感じられます。

絵のタッチも可愛く、我が家ではシリーズで揃えています。

うまれてきてくれてありがとう/にしもとよう文 黒井 健 絵

ママを探すぼく。くま君やふくろうちゃんとか、お友達にぼくのママがどこにいるのかきいてまわる。どのママもとってもやさしくてふかふかしてる。

イヤイヤ期で少しすさんだ親の気持ちが温まります。

筆者の妻は、初めてこの絵本を読んだ時に涙ぐんで感動していました。

このようにして、わが子はうちに来てくれたのかな。

そんなことを考えると、多少のイヤイヤが許せる、そんな無いようです。

読み手のあなたにおすすめの一冊です。

5.イヤイヤ期を乗り越える

子供は私たちの想像を超えて、日々成長を続けています。

魔の2歳児や、イヤイヤ期は成長と共にいずれ過ぎ去り、あんな時期もあったね、というような美しい思い出に変わります。

とはいえ、育児において子供の成長とともに、様々な問題がやってきます。

それぞれの問題を解決し、またそれらを乗り越える度に子供は成長し、同時に親も成長していきます。

子供と親の成長の過程を、いつか見返したとき、そこには笑顔が溢れる楽しい思い出が広がっていることでしょう。

魔のイヤイヤ期を乗り越え、その先にあるお互いの成長を見据え、楽しく子育てができることを筆者も祈っています。

▼合わせて読みたい記事▼