社用車での事故は誰の責任なの?

私的な利用をさせてしまっているのでは?

などの、社用車(業務用車両)のトラブルに悩んでいませんか?

社用車の管理では、無断使用・事故・燃料費の処理など、日常的に問題が起きます。

また、これらの問題が起きた際に、対応ができない、対応に遅れが出るということも。

この原因の多くは、社用車(業務用車両)に関する規則が曖昧だったり、明文化された規則が無かったり、事前準備が不十分な点にあります。

筆者は介護福祉を生業とする中小企業の中間管理職として、車両の管理を行う際に様々な問題の対処をする中で、規則の重要性を痛感しました。

そこで事業所に就業規則とは別に業務用車両の使用に関する規則の必要性を訴え、規則の作成を手掛けることになりました。

しかし、いざ規則の作成を行おうと思っても、何から手を付けたら良いのか、どのような点に気を付けるべきなのかで行き詰まることがしばしば。

このような経験を基に、この記事では、よくある社用車トラブルの事例と、社内で規則を整備する際のポイント解説します。

そのまま使える基礎フォーマットもご用意しています。規則整備のポイントと合わせて、是非最後までご覧ください。

\今すぐ・そのまま使える規則フォーマットはこちら/

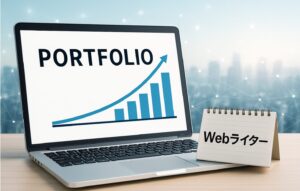

社用車(業務用車両)の使用トラブルが増える背景とは?

社用車にまつわるトラブルが後をたたなくて…。

著者の知り合いの中小企業社長の言葉です。

著者が務める会社でも同様に、細かいものから大きなものまで社用車(業務用車両)にまつわるトラブルが絶えず、その対応に疲弊していました。

トラブルへの対応を進める中で、その原因を考えていました。

社用車を保有し、従業員に使用させる場合のトラブルにはいくつかの背景的な理由がありました。

以下に、実際の現場で多く見られる原因を整理してみましょう。

- 明確なルールや基準が存在しない

規則や基準がないため、従業員は何が良くて、何がダメなのかが判断できません。そのため、「まあ大丈夫だろう」といった個人の感覚で使用されがちです。

特に注意すべきは、黙認が続くことでそれが「許容された使用法」だと誤解されてしまうケースです。 - 不正を指摘するための規則などの土台がない

規則や基準がなければ、たとえ不適切な使用であっても、注意や改善を求める根拠がなく、結果として注意喚起や是正が機能しません。

また、やってしまいがちな、一般常識を軸にした注意は主観的な議論に終始してしまい、問題が繰り返される温床となります。 - 善意の使用が違反になっているケースも

「営業帰りに家に寄る」「昼休みにコンビニに寄る」など、本人に悪気がない使い方が、実は規則違反に該当していることも少なくありません。悪意が無いぶん発覚しにくく、社内全体に曖昧な空気が広がってしまいます。 - 管理体制の不備や見て見ぬふり

社用車の利用実態を把握する仕組みが不十分だと、どれだけの距離を誰がいつ使ったかが不明瞭になります。

また規則や基準がなければ、注意することで感情的な対立を生む可能性を予見して、管理者が見て見ぬふりをしてしうというケースもあります。 - トラブル時の責任の所在が曖昧

事故や違反が発生した際、会社と個人のどちらに責任があるのか、補償・修理・保険の取扱いがどうなるかなどが明記されていないと、「とりあえず隠そう」と考える職員も出てきしまいます。

結果として問題が表面化しづらくなります。

以上の理由から、全ては社用車に関する規則や基準の不在に起因していることが浮かび上がります。

また規則や基準が明文化されていなければ、トラブルを未然に防止ができず、「起きたら考える」という主観的な組織文化で処理され、公平性が保てず不平不満が溜まっていくという事態も想定されます。

そうした背景もあり、社用車(業務用車両)に関する規則を制定することが急務であることが分かりました。

\今すぐ・そのまま使える規則フォーマットはこちら/

社用車(業務用車両)規則に盛り込むべき基本項目

前章で触れたとおり、社用車(業務用車両)にまつわるトラブルを防ぐためには、「明文化されたルール」が必要です。

とはいえ、何をどこまで記載すればよいか迷う方も多いのではないでしょうか。

ここでは、業務用車両使用に関する規則に盛り込むべき基本項目を紹介します。

実際にルールを策定する際のベースとしてください。

業務用車両使用に関する規則基本項目

【総則】目的・適用範囲・定義

作成される規則の位置づけを明言し、この規則が誰に対して効力を発揮するのかを示します。

また、使われる用語を定義し、誤解が生じないようにしましょう。

【基本原則】運転者の条件・禁止事項・許諾申請

車両を使用するために必要不可欠な条件を提示します。

明文化することで、条件を満たさない者が無断で使用することを防ぐとともに改めて運転者に必要な条件を見直すことに繋がります。

また、本規則で最も防ぎたいことを禁止事項として明記しましょう。

同時に使用が許可されるための条件を付すことで、使用者の誤解や思い込みを防ぎましょう。

【責任の所在】修繕・賠償・求償

業務上におきた社用車(業務用車両)の毀損や破損などの損傷についての修繕責任を明記します。

基本的に会社がこれを負担すると明記することで、従業員は安心して社用車を使用できます。

また交通事故で発生した損害の賠償について、どのような場合が会社の責任になるか、また会社が責任を負わない場合はどのような場合かを明記することで、事故後のトラブルを未然に防ぐようにするのが肝要です。

さらに、会社が損害を賠償した際、求償(負担した費用の返還請求)ができることを明記しておきましょう。

民法715条では会社の使用者責任が明記されており、業務中に起きる事故などは一定会社がその責任を取らなければなりません。

しかし、判例でも要件を満たせば、加害従業員にその賠償金を求償できるとなっています。

規則中でも求償に触れておくことで、事故対応後に誰がどのように責任を取るのかが理解されやすく、従業員とのトラブルを回避できます。

【管理責任】安全運転義務・保全・給油・駐車

社用車を使用する際の安全運転義務は必ず明記しましょう。

明記することが、形式的にも実務的にも、使用者及び車両管理者への注意喚起となり、車両を保全するために有効です。

また、燃料費の負担は誰がするのか、どのような方法で給油をおこなうのか、駐車場所やその方法に触れておくことで、使用車の勝手な解釈を防ぎ、トラブルの発生を回避することができます。

特に駐車については、法令違反だけでなく、近隣住人とのトラブルを起こさないためにも、しっかりと対応できる条文を用意しましょう。

【罰則】種類・程度・決定方法

規則を有効に活用するためには、違反者への罰則も必要です。

その種類や程度はどれほどか、どのような過程でそれを決定するのかを明記することで、誰にどの違反に対して罰則を与えるのかを明確にしておきましょう。

特に、就業規則などに懲戒に関する条項があるはずです。

この条項に準じているか(就業規則がより上位の規則になるため)どうかはちぇくするようにしてください。

おすすめは、罰則を本規則で定めず、就業規則に準じるとしておくことです。

そうしておけば、社用車に関する違反以外の懲戒とも整合性がとれ、公平性が保たれるからです。

【雑則】改訂条件・その他の条件

社用車に関する規則は、道路交通法などの改正によって柔軟に変更する必要があります。

しかし、無条件でいつでも変更できるとすれば、その規則の権威性に疑問が生じます。

そこで、規則改訂には必要な条件を明記しておくことで、勝手な変更を防ぎ、合意の下で規則が変更されることを担保しておきましょう。

社用車(業務用車両)に関する条項を就業規則に入れるのは?

社用車(業務用車両)の規則は、就業規則の一部に含めるか別建ての規則として作成するかで迷うことがあります。

これから就業規則を作成するのであれば含めてしまうのもアリですが、実務上は別建て規則で運用することをお勧めします。

| 項目 | 就業規則に含める | 別建てで運用する |

|---|---|---|

| メリット | 法的拘束力が強い 労使間の共通認識になる | 柔軟に更新できる 現場の実態に合わせやすい |

| デメリット | 労基署への届出や労使協議が必要 改訂ごとに労基署への届出が必要など変更コストが高い | 法的拘束力が柔くなる場合も |

社用車(業務用車両)の使用に関する規則を活かすためのポイント

前述のように実務上は別建てで運用しながら、就業規則に準拠させるパターンが多いようです。

また、法的拘束力は一定弱くなる可能性はありますが、以下の方法で規則の拘束力を高めることができます。

- 社内公式会議での決議を経る

→合意をとることが、規則の拘束力を高める最も効果的な方法です。 - 規則制定の前にヒアリングやアンケートを取る

→現場の実態を正確に反映することで、規則を守らざるを得ないものにすることが可能になります。 - 周知徹底する

→社内掲示や、社内情報共有システムでの規則共有を徹底して、「知らなかった」を防ぎましょう。

また、社内での運転者講習や研修など、機会があれば規則に触れさせることで規則を浸透させましょう。

全員が「規則について知っている」状態が、規則の拘束力を高める効果を発揮します。 - 罰則を公平に運用する

→罰則に関しては、役員も含めて同じ違反には同じ罰則を必ず与えるようにしましょう。

運用の公平性は規則順守への重要な要素です。

全員が規則に対して公平である状態が規則の拘束力を高めます。

これらのことを盛り込んだ「業務用車両に関する規則」のフォーマットを作成しました。

0から作る手間を大幅に省くことができ、またフォーマットの扱い方についても随時相談を受け付けています。

是非以下のボタンをクリックして手に入れてください。

\今すぐ・そのまま使える規則フォーマットはこちら/

FAQ|社用車利用に関するトラブル・責任・管理のよくある質問

これらの疑問を網羅した「業務用車両の使用に関する規則」のフォーマット作成しました。

以下のボタンをクリックして今すぐに運用を始めてください。

\今すぐ・そのまま使える規則フォーマットはこちら/

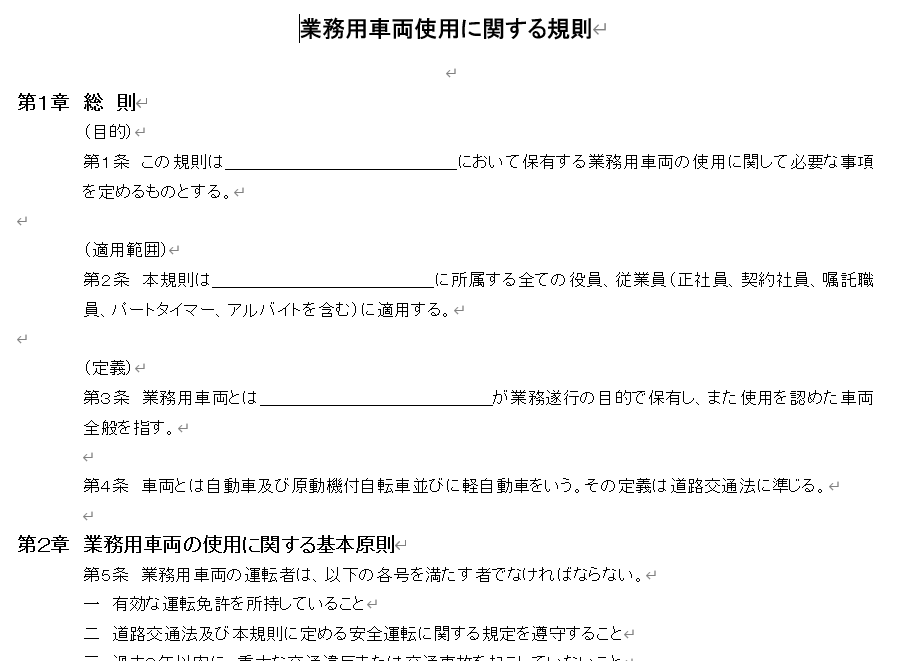

業務用車両使用に関する規則 一部公開

この章では筆者が作成した「業務用車両使用に関する規則」の一部を以下に画像で公開します。

当該規則フォーマットはWordファイルで作成されており、自由にカスタマイズ可能です。

また販売セットには導入マニュアルなども含まれています。

画像のように法規形式で、必要な条項を網羅しています。

面倒なゼロイチは不要。

企業名・団体名を記入し、必要な箇所を少し修正するだけで簡単導入!

\今すぐ・そのまま使える規則フォーマットはこちら/

まとめ|社用車の運用ルールを明確化し、リスクと責任を未然に防ごう

社用車の運用ルールは、ただの「社内マナー」ではありません。

民法第715条による使用者責任をはじめ、交通事故・私的利用・違反時の費用負担など、

会社のリスク管理・法的責任・従業員との信頼関係に大きく関わる重要な仕組みです。

運用ルールを整備することで、次のような効果が得られます:

- 万が一の事故時にも、会社・従業員双方の立場を守れる

- 私的利用やルール違反の抑止力が高まり、公平性が担保される

- 使用履歴やGPS管理によって業務効率も向上する

特に、「何をOKとし、何をNGとするか」を明文化し、従業員に周知・同意を取ることで、

処分や損害賠償時のトラブルを大幅に防ぐことができます。

すでに社用車を導入している企業も、これから検討する企業も、

今一度、社用車の運用ルールの見直しと再整備をおすすめします。

社内規程・FAQ・車両管理表など、実務に役立つフォーマットをご希望の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

筆者が作成したフォーマットを手に入れたら、面倒なゼロイチは不要。

企業名・団体名を記入し、必要な箇所を少し修正するだけで簡単導入!

\今すぐ・そのまま使える規則フォーマットはこちら/